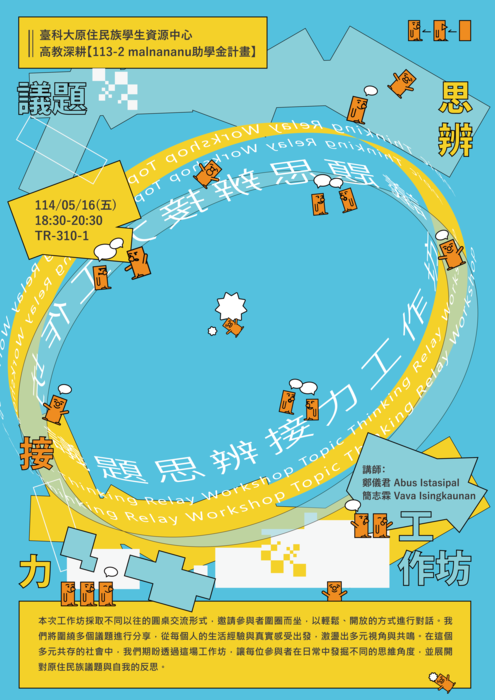

《議題思辨接力工作坊》

臺科大原住民族學生資源中心

《議題思辨接力工作坊》

身份認同的反思與重構:原住民族學生的集體思辨

文:鄭儀君 Abus lstasipal

圖:臺科大原住民族學生資源中心

涉及到原住民族相關的議題極為廣泛,縱使從事原住民族研究多年的前輩,也難以肯定的說出自己能

夠解決所有的問題。因此,我們在規劃議題工作坊時,首要思考的是——當代的學生在意什麼?又苦惱什麼?

在與原資中心夥伴的討論過程中,我們逐步勾勒出一些輪廓。對於剛從高中進入大學,或是已進入到研究所階段的學生而言。「身份」所帶來的差異感,往往成為與原資中心互動的起點。

這份差異感,是許多法定原住民族學生共有的生命經驗。這種有機會接觸到其他原住民族、有機會使用不同的資源、有機會接觸到不同的生命故事,身份是第一道門檻。因為有了這個身份,開始產生出對於認同的疑惑,也可能有了建構自我認同的動機。這是一個非常重要的議題,同時也是每個原住民族學生生命中都會面對到課題。

─

『我是誰?我如何定義我自己?』

這不只是原住民族面對的困擾,從多部影視及文學作品可以洞見,這個歷久不衰的主題。在回顧台灣認同的歷史,也能夠看見在多元成長環境中,不同人對於這個主題的探討。而為什麼當大家想要一起談原住民族認同、原住民族定義的時候,對談起來卻是十分的陌生跟不適應。我認為,這正是因為我們始終缺乏、卻極度需要的——持續的對話與練習。

在這個時代,父母輩出生於部落的族人,並不會有人特別指出你為什麼是一個原住民。出生於都市的族人,在學校教育中往往缺乏對原住民族文化、語言與身份實踐的具體引導。多數教育內容強調原住民族或主流文化的認同建構,相對地,對於原住民族身份的探索與實踐則常處於邊緣地位。若僅僅是把原住民族認同放入課本之中,是否能夠改善這些情況?

─

『議題設計:創造對話的空間』

在面對這個習慣以網路取代面對面溝通的世代,希望透過議題工作坊設計來創造這些對話。

- 破冰活動:讓同學自發寫下自己的「關鍵字」,並指引他們需要跟其他同學對話、交換聯繫方式。

- 問題引導:

- 「身份會影響到生活嗎?」引發他們對「身份」跟「生活經驗」的連結關係。

- 「網路上看到的原住民和自己有什麼不一樣?」引發他們覺察自身認知跟他者認知之間的差異。

- 「為什麼你用那個關鍵字定義自己?」引導他們自然地講出自己的自我認知。

這樣的設計讓學生從生活經驗出發,再逐步進入對認同的思考與表達。

─

『學生回饋與交流觀察』

其中來自應用科技碩三余浩安同學提到:「身分確實會影響生活,但選擇如何使用這個身分的是自己。最終還是自己的行為與表現,決定他人怎麼看待你。」

電機系三年級陸威銘同學則分享:在最後講師詢問到「對你來說,什麼是具備原住民身份?」這個問題讓我特別有感觸,雖然他知道自己有原住民血統,但過去從未接觸過部落或文化,一度懷疑自己的原住民身份。直到上大學後,才開始慢慢理解與接納這份身分。他說:「如果連自己都不敢認同,光有血統也無法真正成為自己。」

整體來看,我認為很有趣的現象:

大約有一半學生同意「身份會影響生活」,但也認為自己有改變生活的主權,他們多從經濟、資源等外在條件來理解「身份影響」。在討論「網路上看到的原住民和自己不同」時,有學生說:「因為自己還沒被看見。」這對我而言是完全沒有辦法獨立想出來的答案,我認為那樣對於自身的自信就體現出如同第一題的答案一樣。而在用關鍵字定義自己時,學生多以個人特質為主,較少直接提到族群身份或族語名字,呈現出多元、開放的自我認同樣貌。

在中場休息時間,引導學生們有更多私底下的對話,慢慢揭露學生不同於拿著麥克風的私下狀態,聊起各種議題,也顯得自然跟自在許多。

最後一個環節我問學生「對你來說,什麼是具備原住民身份?」把前面所有提及的部分,用這個問題串連起來。在前面三個問答過程完全沒有提到認同兩個字,但在面對這個問題時,許多學生提到身份,就會提到認同,多是談自己的認同,也有提及透過參與不同的學習,來增加自己的認同。

─

『自我認同與社會認同雙向支持』

在活動結尾,我向學生分享——我認同我的原住民族身份,也承認這份認同的力量,來自於「自我認同」與「社會認同」的雙向支持,唯有兩者並存,才能使身份的表達更具力量與自信,實踐自己的身份。

在校園裡面,同學們因為有法定原住民族身份,所以有機會受到原資中心活動分享的邀請,來到這間教室,認識其他的原住民,在這些與不同原住民互動的過程中,也是增加社會認同的機會。在這個時代,我們看見都市城鎮跟部落原鄉的分類似乎越來越複雜,社會認同的建立也變得越來越模糊,也使得學生在面對原住民身份,一代比一代的困惑。

─

結語

這場議題工作坊,不僅是為原住民族學生設計的自我探索歷程,更呼應了校園推動全民原教的核心精神——讓每一位學生都有機會理解、尊重並與多元文化共同對話。

透過這樣問答與交換地互動設計,期盼學生能夠一次又一次練習回答:

「我是誰?」

「我如何定義我自己?」

唯有先解開對認同的困惑,才能更有餘裕地走向未來,迎接生命中各種與原住民族相關的議題與挑戰。

時 間|2025年05月16日 (五) 18時30分至20時30分

地 點|國立臺灣科技大學研揚大樓

講 師|鄭儀君 Abus lstasipal/臺大森林環境暨資源學系研究生

簡志霖Vava Isingkaunan/國立臺北藝術大學建築與文化資產所